KNOWLEDGE

進化を続ける財団シリーズ vol 2. ゲイツ財団 ~「2045年出口戦略」から見える新しいフィランソロピー~

世界には数々の財団が存在します。

その中でも、世の中の変化に機敏に対応し、組織として進化し続ける財団があります。そのような財団の活動と工夫について本連載で解説していきます。

第一弾はアメリカ・ニューヨークに本部を構えるフォード財団について2本の動画で紹介しています。

前編

後編

そして第二弾はアメリカ・シアトルに本部を構え、世界的に活動を展開するゲイツ財団の戦略について紹介します。

ゲイツ財団の2045年プラン

2025年5月、設立25周年の節目にあたり、ビル・ゲイツ氏は「自身の財産のほぼすべてを、今後20年でゲイツ財団を通じて社会に還元する」と発表しました。これにより、今後約20年で2,000億ドルを寄付することを発表し、2045年に活動を終えることが財団の理事会によって正式に定款に組み込まれました。

(My new deadline: 20 years to give away virtually all my wealth | May, 08, 2025 | Gates Foundation)

(Press Release: Gates Foundation Will Double Spending Over Next 20 Years to Accelerate Progress on Saving and Improving Lives | May, 08, 2025 | Gates Foundation)

これは何を意味するのか。2025年7月にゲイツ財団CEOマーク・スズマン氏による「フィランソロピーの大きな賭けの内側:2045年出口戦略」というオンラインセミナー(主催:Devex)での発言を基に、以下のポイントを考えていきたいと思います。

・財団の挑戦

・ゲイツ氏の想いの反映

・時代にあった財団の進化

(Gates Foundation)

ゲイツ財団の挑戦

多くの財団は、元本となる資金を維持しながら、長期的に助成をしていくモデルを採用しています。NPO・NGOの活動を支援し、社会的インパクトを最大化させるためには、財団にも持続可能性は重要です。

一方で、ゲイツ財団は、彼らが当初から掲げる3つの大きなミッション

(1)予防可能な母親と子どもの死をなくすこと

(2) 次世代が致命的な感染症に苦しまずに成長できること

(3) 数百万人を貧困から脱却させ、繁栄への道を切り拓くこと

の達成のために、年間90〜100億ドルの支出を20年間継続するという計画です。また、この間の支援で、20年後以降もシステムが持続することを目指しています。

(Gates Note)

スズマン氏は、安定かつ予測可能な支援で、明確な焦点と計画性をもって運営するのであり、ミッションベース(成果達成)と財政的見通しの両面から設計されていると説明していました。この点からも、財団のミッションに明確に基づき、限られた時間と資源でいかに最大限のインパクトを残せるか、という従来のフィランソロピーとは異なる挑戦の仕方であると感じます。

また、ビジネス界で大きな功績を残したゲイツ氏だからこその発想なのかもしれません。

ビジネスにおいて、「いつまでに、何を、どうやって、達成するのか」を明確に決めることは重要です。Microsoft社の経営においても、時代の潮流を鑑みながら短期・中期・長期的に事業計画を、KPIなど様々な指標を用いて行ってきたことでしょう。今回の財団戦略も「2045年までに、3つのミッションを、資金提供かつ自走する仕組みのを作ることで、達成する」と言えます。

また、ゲイツ財団の支援はシンプルな寄付ではなく、「取り組みが継続するように仕組みづくりを目指す」とも話していました。、事業の継承や拡大性を見通すビジネスのようだと感じました。

(Gates Note: The Origin Story of Microsoft)

ビル・ゲイツ氏の想いの反映

ゲイツ財団が設立25周年の節目にこの戦略を発表した文章の中には、ビル・ゲイツ氏のコメントも引用されています。

“There are too many urgent problems to solve for me to hold onto resources that could be used to help people. That is why I have decided to give my money back to society much faster than I had originally planned,”

(助けを必要とする人々のために使える資金を手元に留めておくには、あまりにも多くの差し迫った課題がある。だからこそ私は、当初よりもずっと早いタイミングで自分の資産を社会に還元する決断をした。)

このコメントから、非常にミッションドリブンな決断であり、ゲイツ氏の強い想いが伝わってきます。そしてゲイツ氏にとって財団は、資金を維持するものではなく、世界の喫緊の課題を解決するための道具だと捉えているように感じられます。

またこの戦略は設立25周年だから、というわけではありません。CEOのスズマン氏はこの2045年戦略の発表に際したメモで、以下のように言っています。

“Low- and middle-income countries are grappling with some of the toughest headwinds in generations—from the lingering effects of the pandemic and other shocks to persistent inflation and insurmountable debt. To make matters worse, in the past year, the world’s richest countries have announced plans to cut tens of billions in aid funding for the world’s poorest people. The consequences will almost certainly be devastating. At the same time, there are so many opportunities to make a difference right now—the innovation pipeline is filled with breakthroughs that have the potential to save and improve millions of lives. ”

(現在、低・中所得国は、過去数十年で最も深刻な逆風に直面しています。パンデミックの余波やさまざまなショックの影響が続くなか、慢性的なインフレと膨大な債務負担が国々を圧迫しています。さらに悪いことに、ここ1年の間に世界の富裕国は、最も貧しい人々のための援助資金を数百億ドル規模で削減する方針を次々と打ち出しました。こうした動きがもたらす影響は、ほぼ間違いなく壊滅的なものになるでしょう。一方で、今まさに状況を大きく変えることのできるチャンスも数多く存在しています。イノベーションのパイプラインには、何百万人もの命を救い、生活を改善できる可能性を秘めた技術的ブレークスルーが次々と生まれています。)

「いまこのお金を使わなければ機会は失われてしまう」という考えもあったのではないでしょうか。社会インパクトを最大限に引き出す合理的な決断に思えます。

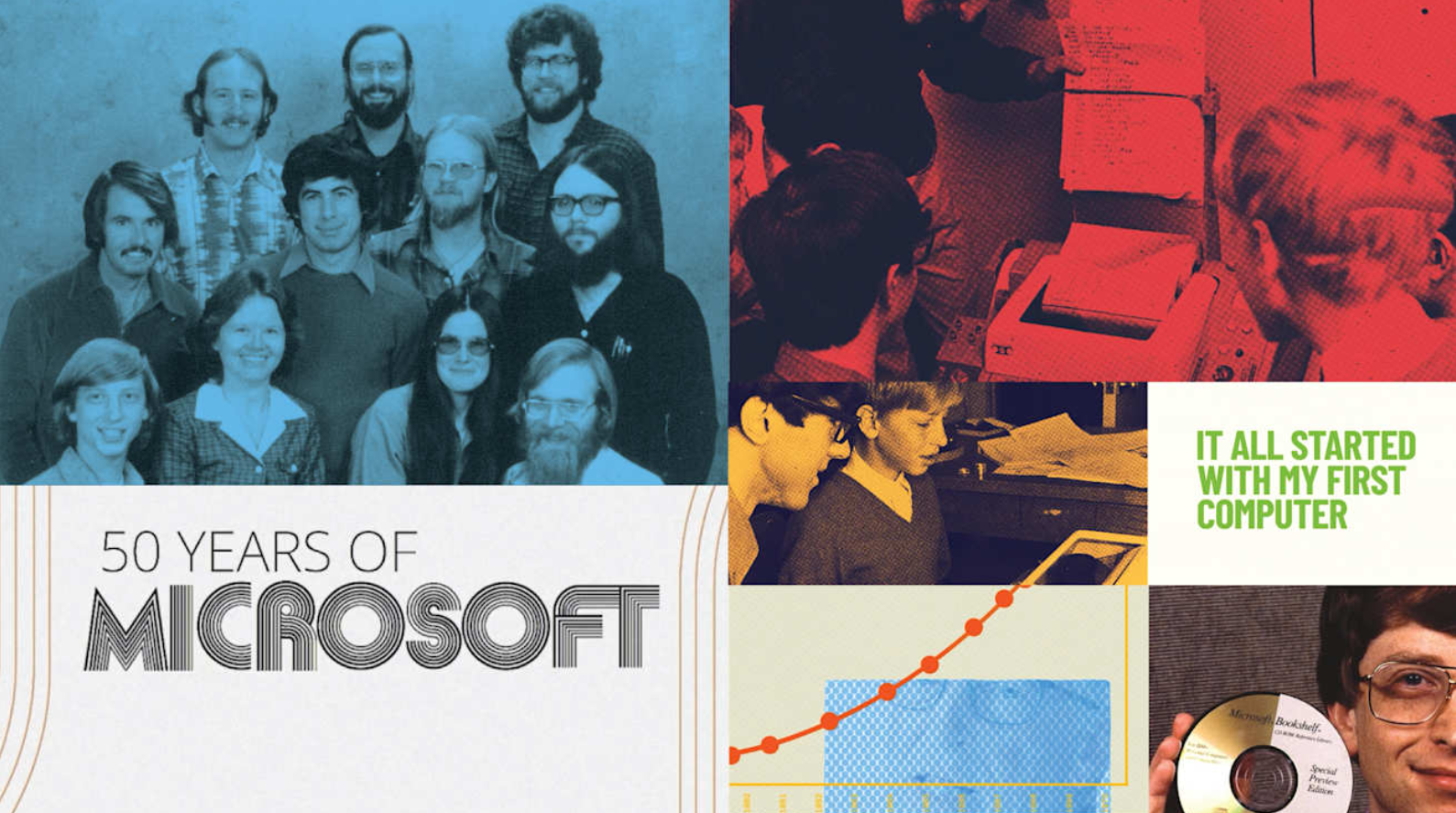

※財団のWebサイトでは政府援助の打ち切りによる影響のデータや影響を受けている方の声もアップされています。

(Gates Note)

時代にあった財団の進化

スズマン氏は3つの取り組みをシェアしました。

1.AIの活用

助成金プロセスやプログラム設計、データ分析などにおいてAIを導入し、今後の事業展開や業務効率化に活用していくとのことです。実際に過去のFinancial Timesのポッドキャストではインドの農家でのAI活用事例を紹介していました。また、HIVに関する取り組みではAIによるリモート診断、薬の配達なども展開していくと、先進的な取り組みが紹介されました。

2. パートナー戦略の再構築

昨今の政府援助削減の影響を受け、これまでのような欧米の団体を介した間接支援から現地期間への直接助成に以降し、より現地主導のアプローチへとシフトを試みています。今後は、アフリカやアジアなど、支援の現場にいるパートナーとの共同資金調達モデルを強化していきます。それにより、より透明性の高い支援を実現し、地域に根ざした持続可能なインフラ整備や、長期的な自立を見据えた制度づくりにも注力するという意気込みを伺うことができました。

3. 組織体制のアップデート

「傲慢(Arrogance)・官僚主義(Bureaucracy)・惰性(Complacency)」といういわゆる”ABC"を組織リスクとして例に挙げ、柔軟で変化に対応できる体制づくりを進めていることを明らかにしました。

まとめ

ゲイツ財団が自身の資金の多くを今後20年間で使い切ると宣言したこの戦略は、単なる大規模な寄付ではありません。「喫緊の課題に対し、いま、ミッションを遂行するために資源を集中投入する」という明確な意思表示であり、ゲイツ氏らしさの表れだと感じました。

この「2045年の出口戦略」は、時間にも予算にも限りがあることを前提に、「どうすれば最大限のインパクトを残せるか」に向き合う試みです。

20年後がどうなっているかが楽しみですが、その結果以上に、過程からも学べることが多いので、引き続き着目していきたいと思いました。

森谷佑未

(Gates Note)

TOP