KNOWLEDGE

加茂倫明さん Movingな(心を動かす)研究が人類の力に。科学×フィランソロピーの可能性

プロフィール

加茂 倫明 (かも みちあき)

株式会社LabBase(旧POL)代表取締役CEO

1994年京都生まれ。大学勤務者の両親を持ち、幼少期より数学者を志す。東京大学理科二類入学後、研究領域の課題を目の当たりにし、国内外のベンチャー数社での長期インターンを経験後、東京大学工学部在学中の2016年に「株式会社LabBase」を創業。科学と社会の発展に世界で最も貢献する会社を目指し、国内修士博士の半数以上が登録するジョブマッチングプラットフォームや、産学連携支援事業などを展開。2025年、科学の心を動かす力を軸に異分野やアカデミア内外を跨ぐ共創や資金提供を生むScience Movesを始動。

大学在学中に、研究者を取り巻く課題解決に取り組みたいと決意し「㈱LabBase(旧POL)」を創業した加茂さん。

「研究の力を、人類の力に。」というパーパス実現に向けて、これまでの事業だけでなく非営利からのアプローチも試みようとする加茂倫明さんに、お話を伺いました。

加茂さんのこれまでの活動、特に「(株)LabBase(ラボベース)」について教えてください。

― 研究者を対象にした、出会いのプラットフォームを運営しています

父親がゲーム理論の教授で、幼少期からよく父親に数学の問題を出してもらい考えていました。なので数学者になることを志していたのですが、大学入学後、研究を取り巻く課題を目の当たりにしました。先輩方のリアルな声として「自分のキャリアが今後どうなるのかわからない」、「研究費が足りなくて本当にやりたい研究ができない」、「雑務が多くて研究に時間を使えない」等々の悩みがあることを知り、それらの課題を解決し研究者のポテンシャルが最大限発揮される社会をつくることが、自分がやるべきことではないかと思い「㈱LabBase」を創業しました。「㈱LabBase」は「研究の力を、人類の力に。」というパーパスを掲げて、研究に関するステークホルダー――研究者、研究者を志す大学院生、企業の中の研究者たち、を対象に就職・転職・共同研究等の出会いのプラットフォームとして運営しています。

「Science Moves(サイエンスムーブス)」というフィランソロピー活動に取り組もうと思ったのは、なぜでしょうか?

― 営利と非営利、両方の器を持つことでパーパスの実現に近づけると思ったから

現代の風潮として短期リターンが重視される一方で、長期的でリターンが見えにくい研究こそが、結果的に当事者も周囲の人も予期せぬ形で人類や経済に大きなインパクトを出しているように思います。そして、そういった研究の多くが研究者の探究心や好奇心、情熱に突き動かされた結果の賜物です。ですので、非営利の器も持った上で、短期的な経済合理性に縛られず、長期的な研究を支援するアプローチも取っていくことができれば、より複合的にパーパスを実現できるのではないかと考えて、「Science Moves」を個人の活動として始めました。

「Science Moves」では、科学の持つ面白さや意義深さを心からリスペクトし、支援したいと考える皆様と共に「Movingな(心を動かす)」研究者を資金面その他で応援しています。直近では、同志の皆様と共に研究とイノベーションを加速する新たなスキームの考案と実装を行っていくことを目指し、「Science Moves Foundation 設立準備委員会」を発足しました。

現段階では「㈱LabBase」との直接的な紐づけはないのですが、抽象的には非常にリンクしていると思っています。というのも、「研究を支える」ステークホルダーとして、アカデミア外の篤志家の方々との繋がりを生み出していく際に、単にマッチングするだけでは継続的な研究支援に繋がりにくいので、研究の面白さや意義をしっかりと共有し深い共鳴を生むことが大切です。実際には、汗水流しながらひとり一人とコミュニケーションをとる必要があるので大変ですが、そうやって研究者・篤志家に寄り添う中で、フィランソロピックなお金の流れやコラボレーションを生む活動として「Science Moves」は取り組んでいます。

研究者ファーストで設計された「Science Moves Award」とは、どういった表彰プログラムなのでしょうか?

― 心を動かし未来を動かす研究者を、資金やネットワークの面で支援するための賞

「Science Moves Award」は、探究心、信念、そして情熱に突き動かされながら、未知の領域に挑む「Movingな(心を動かす)」研究者を称え、資金面やつながりを通じて支援するための賞です。この賞は、研究者が内発的な動機に基づき、腰を据えて研究に没頭できる環境を提供することを目指しています。

多くの研究助成金では、詳細な申請・報告書類の作成に時間を費やす必要があったり、資金使途に細かい制約があったりと、研究に集中しづらい側面もありました。そこで「Science Moves Award」では、「申請書類・報告書類不要」「資金使途自由」「間接費別途負担」といった研究者ファーストの助成金設計にこだわり、余計な負担を排除しました。これを実行するために選考に導入したのがAIインタビューの仕組みです。やはり「Science Moves」で一番大事にしているのは、研究者本人がどういう風に自分の研究について語るのか、どういうストーリーや情熱が宿っているのかなので、AIインタビュアーとの対話を動画で見ることで支援したい研究者の選定がしやすくなりました。

おかげさまで短期間の募集ながら予想以上に多い300名程の研究者の方々に応募していただきました。第0回の開催にも関わらず、それだけ多くの応募があったので、研究者ファーストの設計にこだわって良かったなと思いました。そして、研究者の方々に「Science Moves Award」という取組みがしっかりと届いていることも実感できたので、回を重ねるごとに盛り上がることを期待しています。

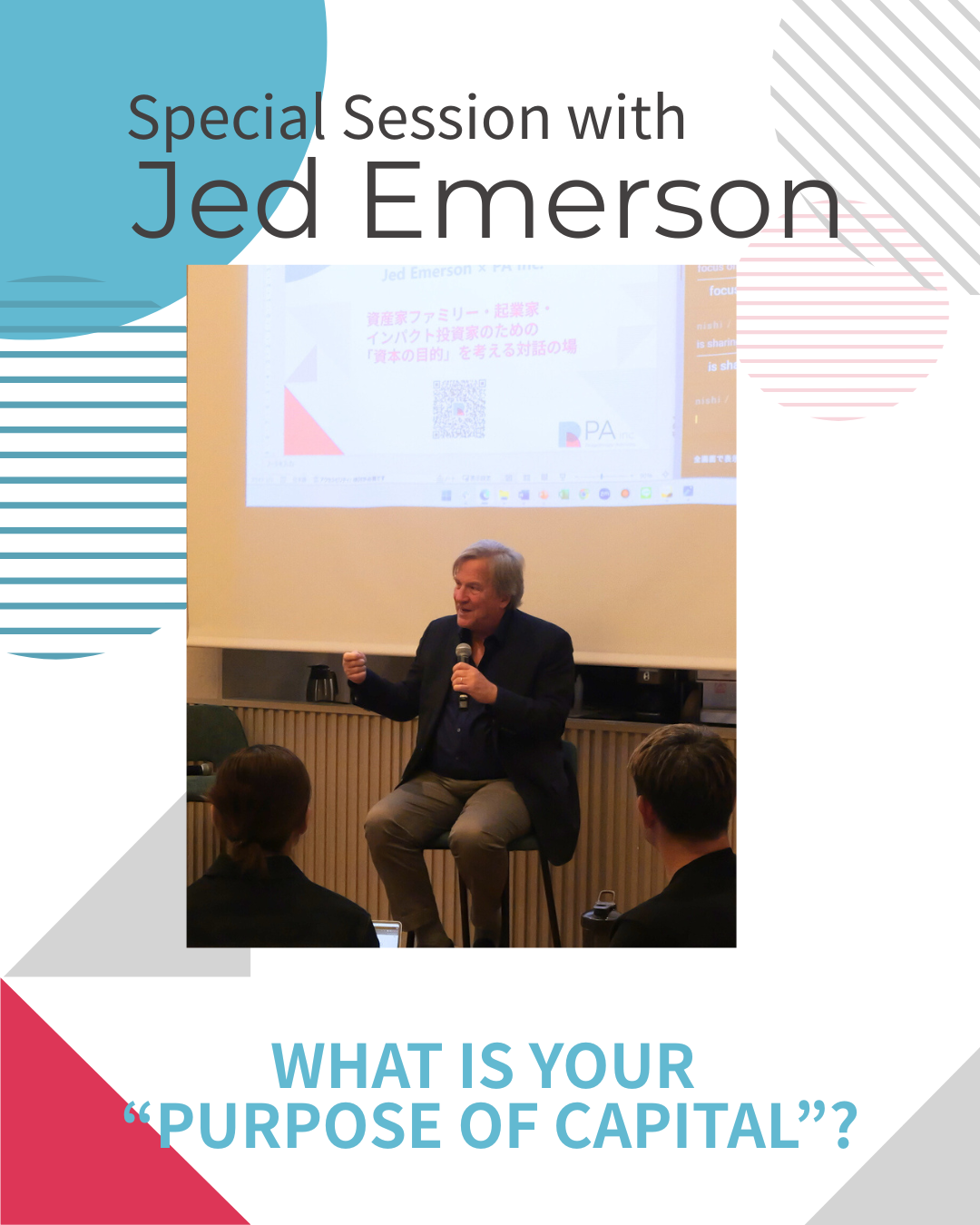

2025年4月に行われた第0回「Science Moves Pitch Conference」は、どういった目的で行われたのでしょうか。

― 「Movingな」研究者とフィランソロピストの交流を通じた可能性の創出

このカンファレンスでは、「Science Moves Award」を受賞した研究者たちが、自身の研究内容、そこに込めた強い想い、そしてその研究が切り拓く未来について、心を動かす研究ピッチを披露しました。「Movingな」研究者と、彼/彼女らを支援する篤志家が一堂に会し、直接交流することで支援や協働の可能性を創出する試みでした。半分は研究者、もう半分はアカデミア外の篤志家で総勢80名の方々にお集まりいただき、和やかなムードの中で非常に有意義な会になったのではないかと思っています。

開会のあいさつをする加茂さん。 パンフレットやノベルティ(研究者の研究を一枚ずつポストカードにしたものやScience Movesのステッカー)おしゃれなデザインで参加者のテンションが上がります。

5名の研究者の方に「心動かし未来を動かすプレゼンテーション」をしていただいたのですが、それぞれに個性が光りアカデミア外の方々にも研究の面白さや意義をしっかり伝えることができました。実はこの5名のプレゼンテーションに関しては、事前準備の段階で我々メンバーも協力しつつ内容を練り上げました。例えば「とあるウイルスで毎年亡くなる13万人の子どもを救いたい」という大義共鳴型で心を動かす研究者もいれば、「新分子を連続的に生み出す技術を発明し、その1つ1つの分子が創薬や塩害の解決等、社会を変える可能性を秘めている」という社会インパクトを想像させて心を動かす研究者もいて、それぞれにアプローチの方法が違ったので、バランスを見つつ個別に丁寧に組み立てていきました。その甲斐もあって、どれも凄く心が動く良いプレゼンテーションだったと思います。

会の後半では、「デサイロ(=サイロ分断を打破する)タイム」と銘打ったネットワーキングの時間で、参加者同士に交流してもらいました。篤志家の方にとっては心を動かし未来を動かす研究者と直接交流する機会、また研究者にとってはアカデミア外の篤志家や共創者とつながる希少な機会となり、予想以上に盛り上がって良かったです。

今回Science Movesの助成金を獲得された5名のプレゼンテーションが行われました。写真はトップバッターの方のプレゼンテーション。

プレゼンテーションした研究者の方々一人ずつに対して、会場の参加者からコメントがありました。

僕は「役に立つから」とか「短期リターンがあるから」といった理由での研究アプローチではなく、「面白さ」や「探究心」に基づいて突っ走ることこそが研究の真髄であると思っているので、研究者のそういった動機を尊んで大事にしたいです。なので、こういったひらかれた場を設けることでアカデミア外の篤志家の方々を巻き込み、短期リターンに縛られない資金や支援の流れを生み出し、研究者自身が本当にやりたい長期的な研究に専念できる社会を目指したいと思っています。

最後はみんなでScience Movesの「M」ポーズ!

最後に、加茂さんの今後の展望を教えてください。

― 科学の力を人類の力に変えるため、研究者のポテンシャルが最大限発揮される取組みに挑み続けたい

「Science Moves」の仮説は一見非合理な「心を動かすかどうか」を軸にしていますが、現場を見ているとやはり心を動かせる研究者のもとには共同研究相手や資金提供者が自然と集まっている印象があります。現状では、研究者の皆様が自分の研究を進めるリソースを獲得しようと考えた時に、大学や学会、国に頼るのが主になると思うのですが、それだけでは限界があると僕は思っています。ですので「Science Moves」のようなサードプレイス的な場が増えることで、従来のルート以外の道をつくり出し、研究者が自分の所属を越えた結合をしていくことが今後は大事かなと。サイエンスの分野においてはそういった試行錯誤の打席数がかなり少ないので、我々が先陣を切って取り組みたいと思っています。

「Science Moves」や「㈱LabBase」の取組み以外にも、「こういう場や仕組みがあったら研究者のポテンシャルが拓かれて、科学の発展が進むのではないか」という仮説が僕の中にたくさんあります。なのでこれからも仮説に対する試行錯誤を続けて、インパクトがあるなと思ったことは社会にしっかりと根付かせていきたいです。

そして、フィランソロピーに興味がある方とご一緒することで、お互いに良い循環を生み出したいとも思っています。もしかすると「研究」というもの自体が多くの方にとって縁遠いものに感じるかもしれませんが、身の回りのものは全て研究から始まっていますし、多くの社会課題も研究のブレイクスルーなくしては解決しないと思うので、目的が重なる部分が必ずあると思っています。なので、研究者自身がやりたい長期的な研究に専念できる環境づくりとその後押しに共感してくださる方とご一緒して、協働できたら嬉しいです。

TOP